Die Milch gehört nach wie vor weltweit zu den Grundnahrungsmitteln. Die Entwicklung der Milchleistung in Deutschland spiegelt das enorme Leistungspotenzial der Herden in den landwirtschaftlichen Betrieben wider.

Milchproduktion

Lag die durchschnittliche Milchleistung in Deutschland im Jahr 2000 noch bei 6.208 kg/je Kuh und Jahr, konnte im Jahr 2016 bereits eine durchschnittliche Milchleistung von 7.746 kg/Kuh und Jahr erreicht werden.

Rund 60 % des Umsatzes in der Landwirtschaft kommen aus Erlösen der Tierproduktion. Den größten Anteil daran hat die Milcherzeugung. Eine hohe Milchleistung mit einer optimalen Ausstattung an Milchinhaltsstoffen ist nur bei gutem Wohlbefinden der Kühe möglich. Nur eine gesunde Kuh mit stabilem Stoffwechsel, die in artgerechter Umgebung lebt und hochwertiges Futter erhält, kann ihr genetisches Leistungspotenzial voll ausschöpfen.

Einen besonders wichtigen und bedeutungsvollen Einfluss hat, neben der Genetik, die Fütterung der Milchkühe. Nicht nur auf die Milchleistung, sondern insbesondere auch auf die Milchinhaltsstoffe.

Optimale Milchinhaltsstoffe

Die Preise von den Molkereien werden bei 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß festgelegt. Je nach Gehalt werden Zu- oder Abschläge gezahlt. Die Milchleistung von Rindern unterscheiden sich je nach Fütterung, Haltung aber sind auch rassebedingt zu bestimmen.

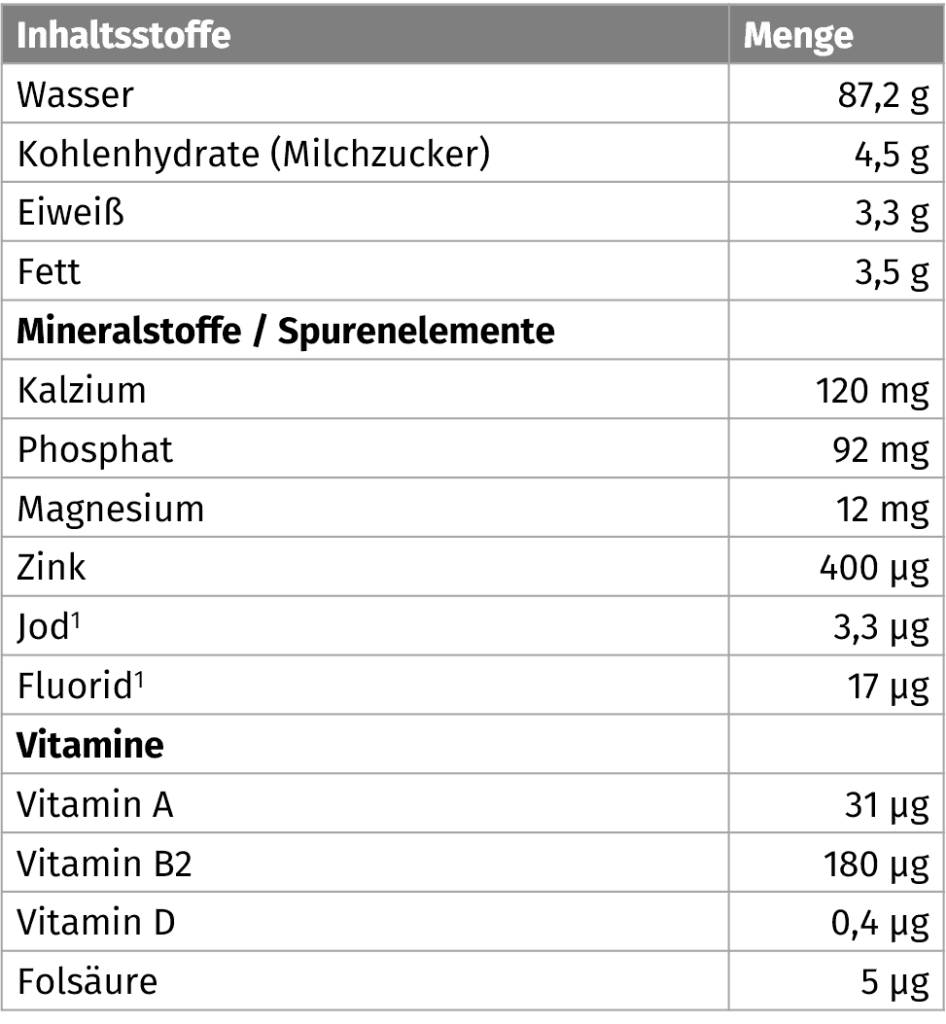

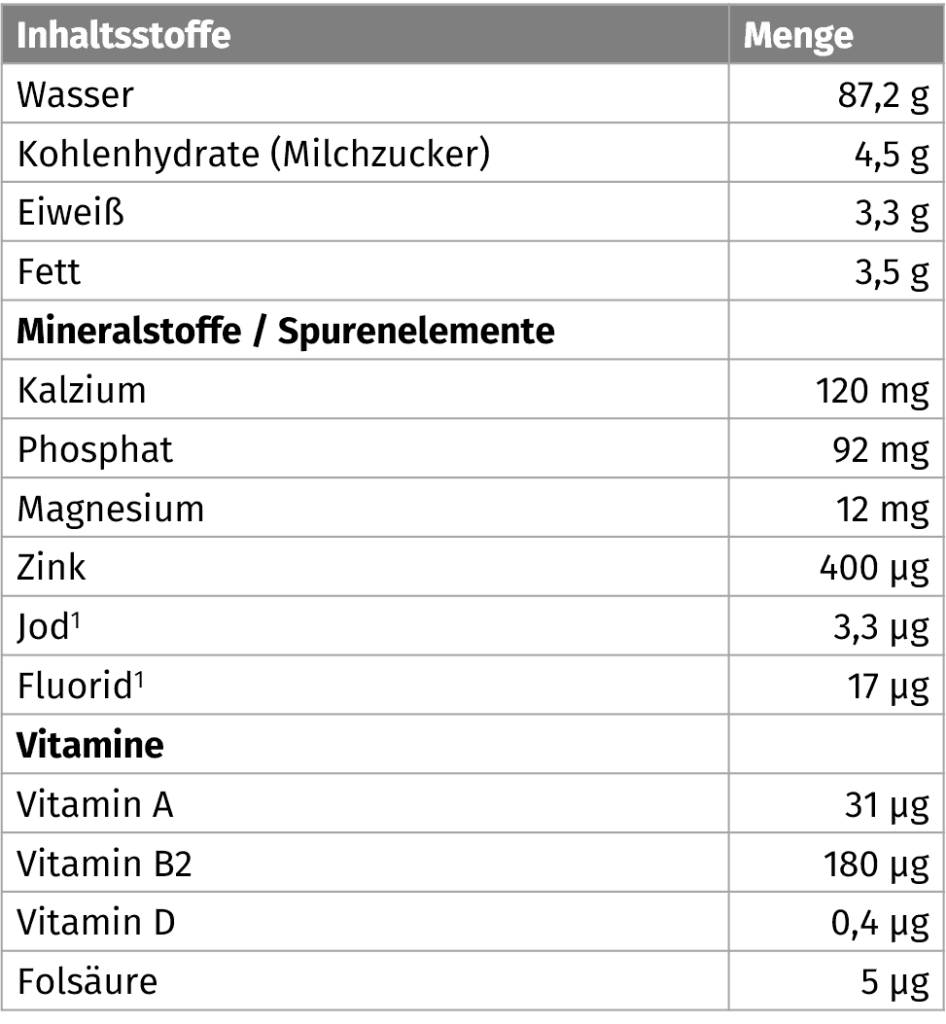

Tabelle 1 Milchinhaltsstoffe 100 ml Vollmilch

Quelle: http://www.ernaehrung-bw.info/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/ernaehrung/pdf/m/Milchbroschuere_2009.pdf

Ernährungsstatus von Milchkühen – Parameter

Folgende Parameter können Auskünfte über den Ernährungsstatus der Milchkühe geben und werden auch zur Bewertung der Milchkuhration herangezogen:

- Fett: Azidose, Ketose, Versorgung mit (strukturwirksamer) Rohfaser

- Eiweiß: Energieversorgung, Versorgung mit nutzbarem Rohprotein

- Fett-Eiweiß-Quotient (FEQ): Azidose, Ketose

- Harnstoff: Rohproteinversorgung, UDP, RNB

- Leitfähigkeit: Eutergesundheit (Futtermittelhygiene)

- Gehalt an somatischen Zellen (Zellzahl): Eutergesundheit (Futtermittelhygiene)

- Gefrierpunkt: Energie, Rohproteinversorgung

- Spurenelemente: Spurenelementversorgung (z. B. Jod, Selen)

Milchfettgehalt

Der Milchfettgehalt wird durch die Rationszusammensetzung (Menge an strukturwirksamer Rohfaser pro Tier und Tag bzw. NDF, Strukturwert, Zucker-, Stärke- sowie Fettgehalt) und der physikalischen Struktur der Ration beeinflusst. Fütterungsbedingte Stoffwechselprobleme, wie Ketose oder Azidose, haben ebenfalls Einfluss auf den Milchfettgehalt. Mit steigender Milchleistung nimmt zwangsläufig der Milchfettgehalt ab.

Milchfettgehalt als Indikator für den Ernährungsstatus!

⇑ Versorgung mit (strukturwirksamer) Rohfaser bzw. mit (effektiver) NDF

⇑ Verdaulichkeit der Rohfaser bzw. NDF

⇑ Partikelgrößenverteilung (Siebanalyse)

⇓ Menge an im Pansen abbaubarem Rohfett (ungesättigte Fettsäuren)

⇓ azidotische Stoffwechselsituation im Pansen (Zucker und Stärke)

Fett-Eiweiß-Quotient ≤ 1,1 = Verdacht auf Azidose

⇑ Abbau von Körperfett (Ketose), bei > 4,9 % Fett und < 3,1 % Eiweiß

(> 1,5 Fett-Eiweißquotient) Verdacht auf (subklinische) Ketose

⇓ Milchmenge

⇓ Negativ korreliert, ⇑ Positiv korreliert

Der Milchfettgehalt wird durch eine Reihe von Fütterungsfaktoren beeinflusst. Somit können Änderungen im Milchfettgehalt auf Fütterungsfehler hindeuten. Eine Analyse von Fütterungsfehlern kann vor Ort im Rahmen einer Rations- und Managementkontrolle erfolgen. Gängige Tools sind u.a. die Analyse der Ration, die Überprüfung der Mischvorgänge im Mischwagen und der Einsatz der Futterschüttelbox. Es können sich jedoch Fütterungs- und Stoffwechselstörungen überlagern und damit die Auswirkungen auf den Milchfettgehalt ausgleichen. So können zum Beispiel zu Beginn der Laktation eine Azidose und Ketose durch eine zu geringe Futteraufnahme gleichzeitig auftreten. Die Azidose führt zu einer Milchfettdepression (Ursache: Abfall des Pansen pH-Wert), während die Ketose durch einen verstärkten Körperfettabbau zu einem Anstieg des Milchfettgehaltes führt. Diese Überlagerung kann zu einem normalen Milchfettgehalt führen.

Milcheiweißgehalt

Der bedeutendste Einfluss auf den Milcheiweißgehalt ist die Energieversorgung bzw.die Versorgung mit nutzbarem Rohprotein. Mit steigender Milchleistung nimmt der Eiweißgehalt ab. Damit genügend Milcheiweiß gebildet werden kann, müssen Kühe ausreichend mit nutzbarem Rohprotein (nXP) versorgt werden. Das nutzbare Rohprotein setzt sich aus dem unabgebauten Futterprotein im Pansen und dem Mikrobenprotein zusammen. Der überwiegende Teil besteht aus Mikrobenprotein. Eine Verbesserung des Milcheiweißgehaltes kann daher in erster Linie über eine Erhöhung der Mikrobenproteinbildung erreicht werden. Das wird besonders durch eine ausreichende Energieversorgung erreicht. Erst bei sehr hohem Leistungsniveau gewinnt auch das unabgebaute Futterprotein zunehmend an Bedeutung. Der Milchharnstoffgehalt ist ein gutes Maß für die Versorgung der Pansenmikroben mit dem Rohproteinbaustein Stickstoff. Ein Harnstoffgehalt unter 15 mg/100 ml Milch weist auf einen deutlichen Stickstoffmangel im Pansen hin. Dadurch wird die Aktivität der Pansenmikroben eingeschränkt. Die Futteraufnahme und damit auch die Leistung gehen zurück. Der optimale Harnstoffgehalt in der Milch soll bei etwa 20 bis 25 mg/100 ml liegen. Harnstoffwerte über 30 mg/100 ml sind ein Hinweis auf Stickstoff- bzw. Rohproteinüberschuss im Pansen. Die Harnstoffwerte spiegeln somit die ruminale Stickstoffbilanz im Pansen (RNB) wider. Bei einem Harnstoffgehalt von 20 bis 25 mg/100 ml ist die RNB ausgeglichen.

Fütterungsfehler zeigen sich bei sehr niedrigen und bei sehr hohen Milcheiweiß- und Milchharnstoffgehalten. Ein hoher Milcheiweißgehalt ist grundsätzlich kein Problem, bei altmelkenden Kühen deutet er allerdings auf einen Energieüberschuss hin. Die Ration muss überprüft werden, damit die Kühe nicht verfetten.

Als Indikatoren für Energiemangel können folgende Grenzwerte gelten:

| kg Milch | Milcheiweißgehalt |

| bis 27kg | < 3,2% |

| 27 bis 35kg | < 3,0% |

| > 35kg | < 2,8% |

Fett-Eiweiß-Quotient

Eine weitere Möglichkeit, fütterungsbedingte Stoffwechselstörungen wie Ketose und Azidose als Einzeltier- bzw. Herdenproblem zu erkennen, besteht in der Analyse des Fett-Eiweiß-Quotienten (FEQ). Bei einem FEQ ≤ 1,1 besteht der Verdacht auf Azidose und deutet auf eine unzureichende Rohfaserversorgung mit negativen Auswirkungen auf die Pufferkapazität des Pansens (subklinische Panzenazidose) hin. Neben den möglichen akuten Krankheitsfällen, können sich auch Spätfolgen zeigen. Oftmals wird die Klauengesundheit in Mitleidenschaft gezogen, was sich u.U. erst bei der nächsten Klauenpflege zeigt. Ein FEQ von ≥ 1,5 deutet auf eine Ketose hin. Wichtig ist dabei, dass dieser FEQ für jedes Tier einzeln berechnet wird. Weisen mehr als 10 % der Tiere am Beginn der Laktation einen zu niedrigen oder zu hohen FEQ auf, ist dies als Herdenproblem aufzufassen und es besteht Handlungsbedarf. Von einer Mittelwertsbildung ist dringend abzuraten, da aus einem gemittelten FEQ in der Regel nichts abgeleitet werden kann.

Einfluss der Fütterung

Das sollten Sie bei der Fütterung von Grund- und Kraftfutter beachten:

Grundfuttereinsatz

- Gute Qualitäten

- Grundfutter immer zur freien Aufnahme

- Häufige Grundfuttervorlage

- Vielfältige aber konstante Rationen

- Qualität am Ende der Laktation und Trockenstehzeit überprüfen

- Kuhkomfort optimieren

Kraftfuttereinsatz

- Übergangsfütterung – langsame Steigerung

- Je ein Energie- und ein Eiweiß-KF

- Nicht mehr als 2 (3) kg pro Teilgabe

- Vielfältige aber konstante Rationen anstreben

- Leistungsgerechte Zuteilung

Wie können Sie die Milchinhaltsstoffe beeinflussen?

- Mit dem Mineralfutter JOSERA NutriEffect gegen Mastitis und für eine höhere Milchleistung

- Mit dem Spezialfutter JOSERA DairyPilot für eine Steigerung der Herdenleistung

Zusammenfassung

- Genügend Struktur fördert das Wiederkäuen, die Speichelbildung und damit das optimale Pansenmilieu

- Vielseitig zusammengesetzte spezielle Startphasenfutter einsetzen

- Harnstoffwerte nicht unter 20 mg/100 ml Milch fallen lassen. Optimalwerte liegen bei 20 bis 25 mg/100 ml

- Kritische Rationen (Startphase!) mit Puffersubstanzen ergänzen

- Futterverzehr fördern (Futterqualität, Futterangebot rund um die Uhr, stabiler Pansen-pH)

- Wasserversorgung und Kuhkomfort optimieren

- Tiefe Zellzahlen anstreben

Wussten Sie schon?

Milch ist das meist kontrollierte tierische Lebensmittel.

Farbe und Streichfähigkeit der Butter wird vom Futter der Tiere bestimmt. Frisst die Kuh viel frisches und junges Gras, wird die Butter sehr gelb und streichzart.

Zur Herstellung von einem Kg Butter sind 20 kg Milch nötig.

Milch und andere Milchprodukte sind die wichtigsten Kalziumlieferanten in unserer Ernährung.

Milchviehhaltung dient dem Erhalt unserer Kulturlandschaft. In Gegenden, in denen kein Ackerbau möglich ist, würden die Weideflächen verwildern.

In Kombination mit Honig wird ein Inhaltsstoff der Milch zu einem Botenstoff umgebaut, der beim Einschlafen hilft.

Der Gefrierpunkt liegt bei Milch geringfügig unter 0°C.