Trockensteher - Kühe richtig trockenstellen

Das Thema Trockenstellen der Kühe ist ein Dauerbrenner: Euter- und Klauengesundheit sind ein großes Thema, antibiotische Trockensteller ja oder nein, Fütterungsmanagement und ganz grundsätzlich: Warum nicht einfach durchmelken?

Gut, dass Sie sich mit der Thematik beschäftigen! Denn in der Trockenstehphase entscheidet sich oft nicht nur der Verlauf der Geburt, sondern auch der folgenden Laktation. Und gerade das Fütterungsmanagement spielt dabei eine wichtige Rolle.

Warum stellt man Kühe trocken?

Trockensteher geben keine Milch, benötigen aber dennoch Futter, Platz und Aufmerksamkeit. Eine augenscheinlich unproduktive Zeit im Leben einer Kuh und unbefriedigend für den Landwirt. Die Balance zwischen ausreichender Futteraufnahme und einem möglichen Verfetten der Tiere zu halten, ist nicht einfach, die Futterumstellungen belasten den Stoffwechsel. Und dann gerade die guten Kühe, die zum Zeitpunkt des Trockenstellens noch fast 25 Liter Milch gegeben haben… eigentlich schade um die viele Milch. Diese Gedanken hat sich fast jeder Landwirt schon einmal gemacht. Um der Versuchung zu widerstehen, die Trockenstehphase drastisch zu verkürzen oder gar ganz durchzumelken, ist es wichtig, zu verstehen, warum wir die Kühe trockenstellen – und warum ein gutes Trockensteher-Management viele Vorteile bringt.

Für die Kuh ist die Trockenstehphase eine Vorbereitungszeit auf Geburt und Laktationsbeginn. In den letzten 8-10 Wochen der Trächtigkeit werden die Kühe trockengestellt. Das bedeutet, sie sind zu dieser Zeit hochträchtig, sie versorgen nicht nur sich selbst mit Energie, sondern auch ein „fast fertiges“ Kalb. Dazu kommt die Regeneration des Euters aus der vorangegangenen Laktation und gegen Ende der Trockenstehphase die Vorbereitung auf die Geburt mit ihrer hormonellen Umstellung. Das erfordert eine enorme Stoffwechselleistung und ist definitiv fordernd. Die Kühe sollten in dieser Zeit des Trockenstehens daher besonders sorgsam behandelt und bestmöglich unterstützt werden. Und das beginnt schon bei der Aufstallung.

Steigert Trockenstellen die Leistung der nächsten Generation?

Die Produktivität und Vitalität der Kälber werden in den letzten Wochen der Trächtigkeit entscheidend beeinflusst. Da auf den meisten Betrieben die Nachzucht aus den eigenen Reihen gestellt wird, kann man also sagen: In der Trockenstehphase wird der Grundstein für eine gute zukünftige Herdenleistung gelegt. Hitzestress, Nährstoffmangel und Krankheiten der Mutter wirken sich sogar nicht nur auf die nächste, sondern bis in die dritte Generation weiblicher Nachkommen aus! Kälber optimal versorgter Kühe sind dagegen widerstandsfähiger, weniger oft und weniger schwer krank, zeigen höhere Zunahmen und geben später mehr Milch.

Besonders auffällig: Kälber von Müttern, die während der Trockenstehphase unter Hitzestress gelitten haben, haben niedrigere Geburtsgewichte und holen ihre Artgenossen meist erst im zweiten Jahr wieder ein. Das Problem dabei: Im zweiten Jahr wird der Massezuwachs weniger in Körpergröße als vielmehr in Fett angelegt. Das Ergebnis sind kleine, dicke Färsen. Und das führt dann wiederum zu den bekannten Problemen…

Verringert Trockenstellen das Mastitis-Risiko?

Ja, die Trockenstehphase birgt ein gewisses Risiko für die Entstehung von Mastitis. Doch auf der anderen Seite haben subklinisches Mastitis in der Trockenstehzeit endlich die Chance, wirklich auszuheilen. Zieht man hier eine Bilanz, so heilen deutlich mehr Mastitiden aus, als Neue entstehen.

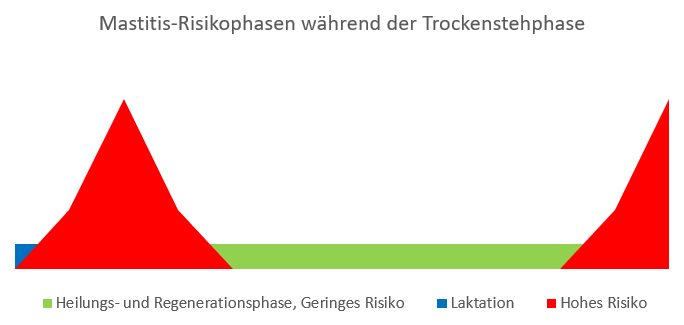

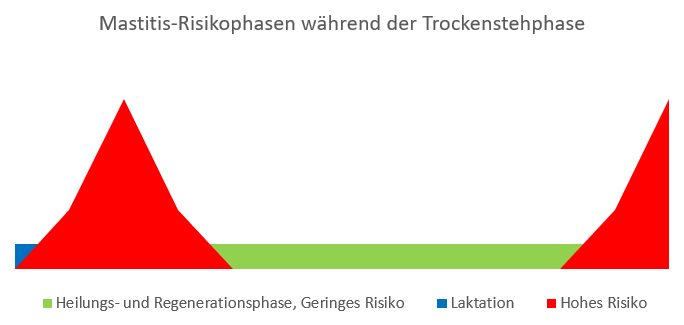

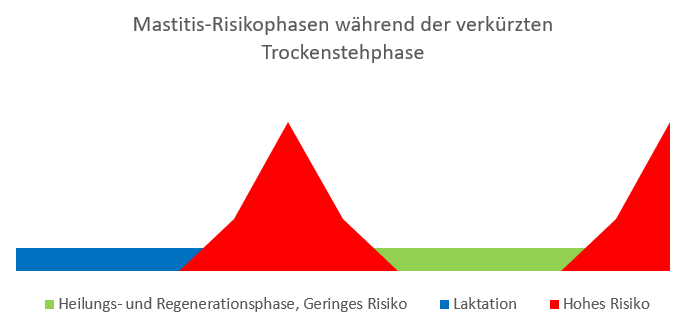

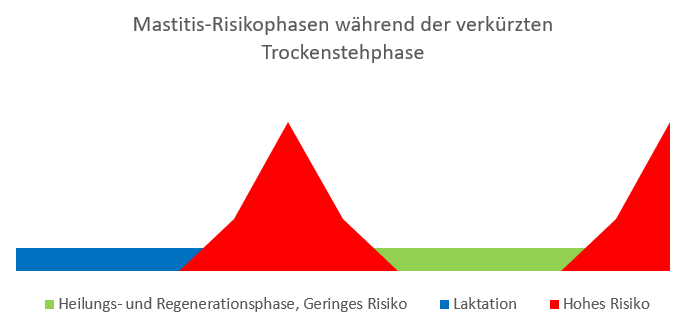

Was aber in diesem Zusammenhang überhaupt nichts bringt, ist eine Verkürzung der Trockenstehphase, denn das höchste Risiko für die Entstehung neuer Mastitis besteht ganz zu Beginn und ganz am Ende der Trockenstehphase. Verkürzen wir die Trockenstehphase nun auf unter 30 Tage, so verringert sich lediglich die unproblematische Zeit zwischen den beiden Risikophasen (siehe Grafik), die Problematik verschlimmert sich also sogar eher noch.

Steigert Trockenstellen die Milchleistung?

Da sich durch die Verkürzung der Trockenstehphase also nur die Heilungs- und Regenerationsphase verkürzt, trägt eine verkürzte Trockenstehphase nicht zur Eutergesundheit bei, sondern gefährdet sie eher. Besonders betroffen sind dann diejenigen Kühe, die bereits während der Laktation durch hohe Zellgehalte auffallen. Außerdem kann diese Verkürzung in der Folgelaktation aufgrund der nicht ausreichenden Regenerationsprozesse und der verminderten Neuproduktion milchproduzierender Zellen zu einer verminderten Milchleistung führen.

Gerade bei den Erstkalbinnen wirkt sich dies massiv auf die Milchleistung in der zweiten Laktation aus. In den Folgelaktationen ist der Effekt dann zwar etwas geringer, jedoch immer noch zu spüren.

Wie Sie die Eutergesundheit Ihrer Tiere stärken können, erfahren Sie hier.

Wie wirkt sich Trockenstellen auf Stoffwechsel und Fruchtbarkeit aus?

Eine verkürzte Trockenstehphase hat allerdings auch positive Auswirkungen, und zwar auf Stoffwechsel und Fruchtbarkeit unserer Milchkühe: Die durchschnittliche Güstzeit verringert sich deutlich, die Besamungserfolge dagegen steigen. Das Energiedefizit nach der Kalbung fällt milder aus, ebenso wie das Ketoserisiko.

Trockenstehphase verkürzen: Ja oder nein?

Wie so oft lautet hier die Antwort: Es kommt ganz auf die Kuh an.

- In der ersten Laktation ist eine Verkürzung der Trockenstehphase aufgrund der zu erwartenden Leistungseinbußen in der zweiten Laktation definitiv nicht zu raten.

- Bei Tieren ab der zweiten Laktation kann eine Verkürzung der Trockenstehphase zur gezielten Stoffwechselentlastung durchaus in Betracht gezogen werden. Vor allem hochleistende Tiere mit hoher Milchleistung zum Zeitpunkt des geplanten Trockenstell-Termins profitieren hier. Voraussetzung ist dabei aber eine sehr gute Eutergesundheit! Trotzdem sollten 30 Tage Trockenstehphase nicht unterschritten werden.

- Bei Tieren mit bereits bestehender Infektion mit Kuh-assoziierten Mastitiserregern oder ohnehin bereits niedriger Milchleistung bietet sich dagegen eine Verlängerung der Trockenstehphase an.

Tipps und Tricks für die Trockenstehphase

Vor dem Trockenstellen:

Eine Vorbereitungsfütterung ab etwa zwei Wochen vor dem geplanten Trockenstelltermin ist in jedem Falle ratsam – zum einen, um die Milchleistung zu reduzieren, zum anderen, um die Stoffwechselumstellung durch die veränderte Rationsgestaltung der Trockensteher etwas abzumildern. Wenn möglich, empfiehlt sich auch bereits eine Halbierung der Melkfrequenz.

Während der Trockenstehphase:

Hand- und Materialhygiene

Das Neuinfektionsrisiko mit Mastitis ist gerade zu Beginn der Trockenstehphase besonders hoch. Doch Sie können etwas dagegen tun: Hand- und Materialhygiene beim Trockenstellen sind besonders wichtig, Zitzenversiegler absolut anzuraten. Um anschließend den Infektionserregern das Eindringen ins Euter in dieser sensiblen Phase weiter zu erschweren, darf sich die betreffende Kuh mindestens eine halbe Stunde, besser länger, nicht hinlegen. Am besten auf einem nicht eingestreuten, sauberen Untergrund stehen lassen und Futter anbieten.

Kontaktreduktion

Um die Milchproduktion möglichst schnell zu senken, sollten alle „milchfördernden Kontakte“ reduziert werden. Dazu zählen nicht nur der Kontakt zu Kälbern, sondern ebenso der Sicht- und Hörkontakt zum Melkstand und den laktierenden Artgenossen.

Saubere Aufstallung

Je geringer der Keimdruck, desto besser: Ein eigenes Stallabteil für die Trockensteher wäre optimal, je nach Fütterungskonzept in zwei Abteilungen unterteilt. Saubere, trockene Liegeflächen und magere Weiden sind gute Voraussetzungen.

Halten Sie Ihren Stall sauber & hygienisch mit JOSERA Desan – dem natürlichen, universell einsetzbarem Stallhygienemittel zum Einstreuen.

Kontrollen

Gerade in den Risikophasen für Mastitiden (siehe oben) sollten tägliche Euterkontrollen durchgeführt werden, um rechtzeitig eingreifen zu können. Ist die kritische Phase überstanden, genügen meist wöchentliche Kontrollen. Gelegentliches Dippen der Zitzen schadet nie und ist in der letzten Woche vor der Kalbung routinemäßig anzuraten.

Fütterung

Der reibungslose Start in die Laktation steht und fällt mit der Trockensteher-Fütterung! Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Fütterungsratgeber für Trockensteher!

JOSERA BetaDry – Die Lösung für P-reiche Rationen

Speziell für bereits phosphorreiche Rationen empfiehlt sich JOSERA BetaDry, ganz ohne Phosphor. Die β-Carotinzulage in JOSERA BetaDry führt nachgewiesenermaßen zu einer besseren Kolostrumqualität und dadurch zu einer Reduktion der Kälberverluste.

JOSERA Prophos – Die Lösung für P-arme Rationen

In Rationen mit Sojaextraktionsschrot ist JOSERA Prophos das optimale Trockenstehermineral: Sein Ca:P-Verhältnis von 0,7:1 reizt den Ca-Stoffwechsel an & bereitet die Kuh auf einen erhöhten Ca-Bedarf nach der Geburt vor.

Lichtprogramm

Der Einfluss der Tageslichtlänge auf unsere Milchkühe wird häufig unterschätzt: Kühe geben an Tagen mit verlängerter Lichtdauer durch künstliche Beleuchtung bis zu 3,0 kg mehr Milch am Tag!

Um diesen Vorteil nicht durch einen Gewöhnungseffekt zu verschenken, müssen die Trockensteher mit kürzeren Tageslichtlängen versorgt werden: 8 Stunden Licht und 16 Stunden Dunkelheit sind für sie ausreichend, damit das Verhältnis dann beim Eintritt in die Laktation umgekehrt werden kann: auf 16h Licht und 8h Dunkelheit. In der Lichtphase sollten dabei etwa 100-200 Lux auf Kopfhöhe der Tiere ankommen.

Kühlen, kühlen, kühlen!

Die Trockensteher sind hochträchtig! Hitzestress macht gerade diesen Kühen besonders schwer zu schaffen. Sie in dieser ohnehin körperlich sehr belastenden Phase in sich aufheizenden Altgebäuden oder auf unterstandslosen Weiden unterzubringen, kann fatale Folgen haben. Überhitzte Trockensteher fressen weniger, sind anfälliger für Stoffwechselentgleisungen nach der Kalbung und geben in der folgenden Laktation außerdem deutlich weniger Milch!

Wohin mit den Trockenstehern?

Nur weil die Trockensteher nicht mehr zum Melken kommen, sollten sie auf keinen Fall in ein zweitklassiges, stickiges Stallabteil abgeschoben werden. Im Gegenteil, sie haben erhöhte Anforderungen an ihre Unterbringung:

- möglichst sauber und keimarm,

- hell (idealerweise mit Lichtprogramm: 8h hell, 16h dunkel),

- mit immer ausreichend frischem Wasser,

- mit genügend Tränkeplätzen und

- idealerweise mit einer Joggingweide.

Weidegang fördert nicht nur die Klauengesundheit, sondern diese Bewegung unterstützt später auch die Kalbung. Nicht zu vergessen, auch auf der Weide unbedingt viel frisches Wasser und Sonnenschutz anbieten! Gerade die Trockensteher benötigen besonderen Schutz vor der Hitze, da sich Hitzestress nicht nur auf die Leistungsfähigkeit der Kuh, sondern auch massiv auf die Entwicklung und Gesundheit des Kalbes auswirkt. Zum einen haben Kälber, deren Mütter während der Trockenstehphase unter Hitzestress gelitten haben, schlechtere Kolostrumqualitäten zur Verfügung und sind aufgrund eines schwächeren Immunsystems grundsätzlich etwas anfälliger für Kälberkrankheiten. Zum anderen haben sie tendenziell niedrigere Geburtsgewichte und können den Gewichtsnachteil erst im zweiten Lebensjahr wieder aufholen. Das Problem dabei ist, dass im zweiten Jahr der Massezuwachs weniger in Körpergröße als vielmehr in Fett angelegt wird. Dadurch entstehen kleinere, dickere statt größere, schlankere Färsen.

Ist Weidegang für Trockensteher zu empfehlen?

Eine Vollweide ist für Trockensteher nicht zu empfehlen, schlicht deswegen, weil die Futteraufnahme nicht kontrolliert werden kann und die Kühe zum Verfetten neigen. Trotzdem hat Weidegang eindeutige positive Effekte auf die Gesundheit der Trockensteher. Optimal ist also eine sogenannte „Joggingweide“: Eine möglichst magere Weide, die den Tieren viel Bewegung an der frischen Luft ermöglicht. Das beugt nicht nur Klauen- und Gelenkerkrankungen vor, sportliche Kühe haben es auch bei der Geburt leichter!

An einem geeigneten Fressplatz wird dann eine entsprechend ausgewogene Trockensteherration bereitgestellt. Gerade an warmen Tagen unbedingt für reichlich schattige Unterstellmöglichkeiten und ein ausreichendes Wasserangebot sorgen!

Wir helfen Ihren Kühen durch die Transitphase

Für ein optimales Management der Transitphase stellen wir Ihnen eine ganze Produktpalette zur Auswahl. So unterstützen Sie Kühe und Kälber in dieser entscheidenden Phase aktiv, ganz nach Bedarf!

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an – wir stellen Ihnen gerne ein angepasstes Konzept für Ihre Trockensteher zusammen. Jetzt Kontakt aufnehmen!